時刻が分かることと、時刻の感覚があることは違う

これは、

- デジタル時計の時間は読めるが、アナログ時計は読めない

- 生活体験の時間感覚と、時計が結びついていない

というような子のために作成しました。

生活体験と時間感覚が結びついているとはどういうことでしょうか

- 朝、7時に起きて、朝ご飯を食べて、学校に行く。

- 12時15分には給食を食べて、だいたい15時か16時には下校する。

- 18時に夕食を食べて、オフロに入って21時には就寝。

みたいな、その子のルーチンな流れがあります。

そしてそれを予想しながら生活しています。

しかし、発達障害の子は、このような時間感覚を捉えるのが難しいと言われています。

そのため、極端な話、毎日ルーチンに行う事も、その時間になるまで思いもしなかったり、昨日の出来事を聞くと時間や順番があやふやということがよくあります。

生活体験をすれば自然に時間感覚と結びつくというわけではないのです。

そのため、小学校高学年になっても、一週間の曜日があやふやという発達障害の子は珍しくありません。

そこで、発達障害の子には、時刻と生活体験を結びつけるというトレーニングが算数としてもSSTとしても必要になります。

特に、自閉症スペクトラムの子も、ADHDの子も、生活に見通しを立てるというのは重要な支援です。

この教具ではその子の生活体験を絵カードにしたもの(時刻入り絵カード)をアナログ時計のどこにでもはれるようになっています。

そして絵カードをはりながら、生活と時刻のマッチングを行っていきます。

絵カード付きアナログ時計を使った支援方法

① その子の生活体験と時刻をご家庭に聞き、時刻入り絵カードを作ります。

本人がイメージできる出来事であることがポイントです。

② その子に確認しながら、時計に時刻入り絵カードをはっていきます。

次にはがして、その子にはってもらいます。この練習をしばらくします。

③慣れてきたら、はるときに、補助しながらその子に時計の針を動かしてもらいます。

しばらくその練習をします。

④更に慣れてきたら、時刻入り絵カードを、時刻順に並べたあと、その子に時刻を頼りにはってもらいます。

⑤並行して、本人が疲れない程度に、絵カードの時刻を見て、時計の針をセットしてもらいます。

補助を徐々に減らします。(最初は短い針だけですむ時間、次に長い針は30分の時など、ステップを踏んで)

※この子の場合は、長い針(分)の情報を時計に入れると、混乱するので、あえて入れてません。

必要な子には入れたら良いと思います。

<効果>

上記ステップを踏みながら練習する内に、次第に時刻入り絵カードが、時計の正しい位置にはれるようになりました。

また絵カードの時間を見ながら、少しずつ、アナログ時計の短い針も自分でセットできるようになりました。

公式ラインで無料のメルマガを好評配信中です

特別支援教育士の内田が、特別支援、認知能力、学習支援、など、ブログでは掲載していない内容・お話を多数紹介してまいります!

惹かれる方は下記より、どうぞ。

お問い合わせもラインから受け付けています。

公式ラインにご登録後、ラインのチャットで

お名前と「メルマガ希望」とご送信ください

ユーチューブでもたくさんトレーニング方法紹介

認知能力トレーニング、学習支援のアイディアを動画でもたくさん紹介しています。

リンクはこちらです。

投稿者プロフィール

-

発達障がいの子どもを天才に輝かす専門家。

上郷個別教室GIFT代表。

今まで直接教えてきた生徒は2000名以上。認知能力トレーニングと支援教材という、独自の手法で、発達が気になる子ども達の能力開発を行っている。

最新の投稿

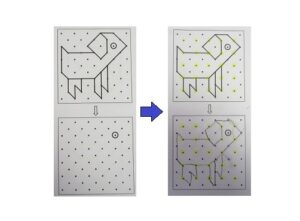

認知能力トレーニング2025年3月29日発達凸凹キッズの処理速度を高めるビジョントレーニング

認知能力トレーニング2025年3月29日発達凸凹キッズの処理速度を高めるビジョントレーニング 認知能力トレーニング2025年3月23日発達凸凹キッズの不器用さを改善! おうちでできる簡単新聞紙トレーニング。

認知能力トレーニング2025年3月23日発達凸凹キッズの不器用さを改善! おうちでできる簡単新聞紙トレーニング。 教育全般2025年3月15日うちの子、どうして紙をおさえないの? そんな悩みを持つお母さんの必見動画

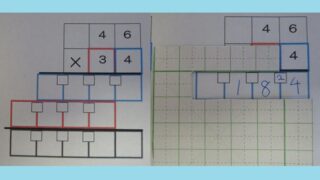

教育全般2025年3月15日うちの子、どうして紙をおさえないの? そんな悩みを持つお母さんの必見動画 算数の学習支援2025年3月15日算数のかけ算のミスを減らす魔法の支援。それはマスキング!

算数の学習支援2025年3月15日算数のかけ算のミスを減らす魔法の支援。それはマスキング!

ご興味をお持ちになられた方は、上郷個別教室GIFTの内田まで、お問い合わせ下さいね!

勉強・学習

遅れのご相談

効果的な支援方法とは

発達障害・グレーゾーン

のご相談

つまづきの本当の原因